この記事にはアフィリエイト広告及び生成AIによる画像が含まれます。

任天堂の初代ゲーム機といえば、有名なファミリーコンピュータ、通称ファミコンです。

この40年で数多くのゲーム機が販売されました。あなたはいくつ覚えていますか?

また任天堂で一番売れなかったゲーム機は何かご存知ですか?

答えは記事の中にあります。

「Nintendo SWITCH 2」が発表され、おそらく今年発売となる予定ですが、今回は、ゲームの歴史を変えた任天堂の歴代ゲーム機を年代別に詳しく紹介していきます。

任天堂の革新的なチャレンジの歴史を紐解いていきましょう!

※価格は発売当時の税率で、税込表記にて記載しています。また価格改定前の情報を記載しています。

この記事のもくじ

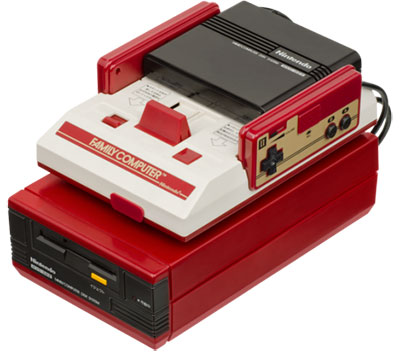

ファミリーコンピュータ(1983年)

| 発売日(日本) | 1983年7月15日 |

| 出荷終了日 | 2003年 |

| 出荷台数 | 6,191万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 14,800円 |

社会現象を起こした「ゲーム機=ファミコン」

発売時での構想では、ゲームセンターのアーケードゲームが、ロムカセットを変えることで家庭で手軽にできるというもので、ゲームセンターに通う層をターゲットにしていました。そのため本体の開発もアーケードゲームの開発部が担当し、ハード設計もアーケード基盤を参考にしていました。

十字キー誕生秘話

任天堂のゲーム機といえば、この頃から受け継がれる「十字キー」が有名ですが、社長命令で価格を下げる事が目標としてあったため、製造費を下げる目的で採用されました。当時の社長の一言がなければ、伝統的な十字キーは別のものに置き換わっていたかもしれません。

コントローラーについての話題では、ABボタンの変更も有名です。発売当初はシリコンゴム製の四角ボタンが採用されていました。このボタンは連打もしにくく押し込まれたまま戻ってこないというトラブルも発生し、1984年10月からは、現在でも知られるプラスチック製の丸ボタンが採用されました。

制約がファミコンらしさを作り上げた

パソコンでさえ、まだ性能が低かった時代のゲーム機であり、音楽を奏でるための同時発音数はわずか5音。1画面に表示できる色数は最大24色という制約があったものの、これが逆に特徴になり、ファミコン風の音楽、ファミコン風の画面も一般に浸透していきました。

当時では驚きの音楽性能を搭載

音源部は4音+「DPCM」という構成で、通常の演奏に加え、録音(サンプリング)した効果音や声などを再生できました。楽器業界でも生音に近い音を出すことが難しかった時代に、この技術が採用されたのは驚きです。

ただし性能的には低く音質も悪いもので、なおかつ、ロムカセットにそのデータを収めるためには、それなりのデータ容量が必要なため初期の作品ではほとんど活用されていません。サンプリングの使用例としては、ボンバーマンの爆発音、スーパーマリオブラザーズ3のドラム音、ワイルドガンマンの「FIRE」のかけ声など。

スーパーマリオブラザーズの発売を機に、女性層も取り込み、ゲーム文化のスタート地点を作った伝説的ゲーム機です。

ファミリーコンピュータ ディスクシステム(1986年)

| 発売日(日本) | 1986年2月21日 |

| 出荷終了日 | 不明 |

| 出荷台数 | 400万台以上 |

| メディア形式 | クイックディスク |

| 販売価格 | 15,000円 |

当時のファミコン用ロムカートリッジの製作費は高く、ソフトの販売価格もそこへ反映されていました。そのため注目度の高いソフトを出し続ける必要があり、例えば幼児向けのように、ユーザーの的を絞った簡単なソフトを販売することは難しい状況でした。

そこで考え出されたのが、ロムカセットに比べ安価なクイックディスクを媒体としたソフト供給でした。

発売当初のディスクシステムは、ロムカセットに比べ4倍ほどのディスク容量があり、大容量が売り文句で、本体性能としてもファミコン性能が拡張され、例えば音源も新しい方式のものが1つ追加され、ゼルダの伝説のオープニングで聞けるような、より表現力豊かなBGMが再生できるようになりました。

「書き換え」という画期的発想

ディスクシステムの特徴は、ゲームの書き換えが可能だったことです。ディスクライターと呼ばれる機械を設置したお店にディスクカードを持ち込むことで、別のゲームに書き換えられました。書き換え料金は500円という手頃な価格であり(後に新作は600円に改定)、子どものお小遣いでも新しいゲームが入手できるという画期的な仕組みが取り入れられました。

ディスクカードはA・B面の両面構成で、容量の少ないゲームであれば片面のみ使用となり、A・B面それぞれに別のゲームを書き込むことも可能でした。また、ロムカセットではセーブデータを保存する仕組みがまだ取り入れられておらず、長いパスワードをメモするような時代でしたが、ディスクカードにセーブデータを書き込むことができるようになったのは画期的でした。

現在のネット配信によるダウンロード販売に近いことが、40年近く前に、すでに行われていたということになります。

任天堂が力を入れたディスクシステムでしたが、後にロムカセットの容量がディスクカードを超え、バッテリーバックアップ機能も登場し、性能も上回りました。1992年に最後の新作が発売され、ディスクシステムの歴史は幕を閉じました。

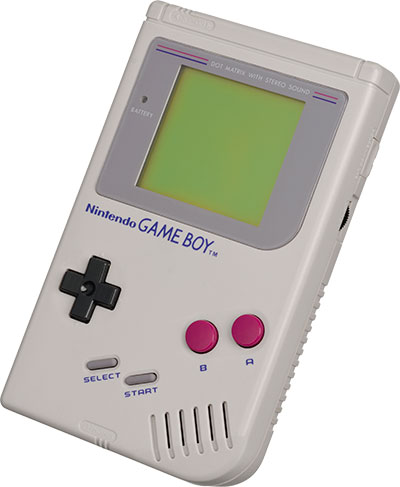

ゲームボーイ(1989年)

| 発売日(日本) | 1989年4月21日 |

| 出荷終了日 | 2003年9月 |

| 出荷台数 | 4,766万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 12,500円 |

ファミコン以降、任天堂が初めてロム交換式の携帯ゲーム機を発売したのが「ゲームボーイ」です。

駆動方式が乾電池式であり、動作を長持ちさせる必要があったことと、低価格を実現させるため、画面は4階調のモノクロ式で、当時、次世代機も登場している中で、社内では懐疑的な意見があったものの、発売してみれば品薄状態となり、わずか7ヶ月で日米合わせて100万台を突破し、当初月30万台の生産とされていたものが、月100万台の生産ペースとなりました。

世界中で普及した背景としては、世界統一規格である乾電池を採用したことで、国によって形状や電圧の異なるアダプターを不要としたことも一つの要因でした。

モノクロ液晶画面はシャープ製で、任天堂と共同開発されました。

ファミコンにも負けない性能を実現

本体が小さく画面もモノクロのため、ファミコンと比べると性能が劣っているように思えますが、CPU性能はゲームボーイの方が高く、描画表現においてもファミコンより優れている部分があります。

音楽再生もファミコンがモノラル出力だったのに対して、ゲームボーイはステレオ出力対応となっており、本体はモノクロスピーカーであるものの、イヤホンを接続することでステレオ再生が可能でした。そのため初代モデルにはイヤホンが同梱されています。

ゲームボーイのヒットは、いわゆる「携帯ゲーム機戦争」の発端となりました。他社もカラー液晶の携帯ゲーム機を発売しましたが、本体が大きく、重く、電池の持ちも悪かったため、普及しませんでした。

スーパーファミコン(1990年)

| 発売日(日本) | 1990年11月21日 |

| 出荷終了日 | 2003年5月 |

| 出荷台数 | 4,910万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 25,000円 |

まだファミリーコンピュータが売れている時代でしたが、次世代機として登場したのが「スーパーファミコン」です。

スーパーファミコンは、初代ファミコンから性能が向上しており、音楽の同時発音数は8音、しかもそれぞれのパートには録音(サンプリング)した楽器の音を登録可能だったので、ファミコンとは比べ物にならない音楽表現が可能になりました。

同時に使える色の数も256色になりグラフィック性能は向上し、画面回転や拡大縮小、モザイクなどのエフェクトも搭載され、音楽、画面ともに表現力が豊かになりました。

多数の名作を生み出したハード

販売台数としてはファミコンには及んでいませんが、ソフトの売り上げとしては、200万本を超えるソフトが国内だけでも12本存在するなど、名作が多いハードでもあります。

PlayStationはもともとスーパーファミコンの周辺機器として発売される予定でしたが、計画は頓挫し、ソニーが独自に開発することとなりました。

ソフトの価格は上昇を続けており、1万円を超えるソフトが出始めたのもこの頃です。

AV仕様ファミリーコンピュータ(1993年)

| 発売日(日本) | 1993年12月1日 |

| 出荷終了日 | 2003年9月25日 |

| 出荷台数 | 不明 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 7,480円 |

通称「Newファミコン」。

初代ファミコンの10年後に発売されたAV仕様のモデルで、初代ファミコンがテレビのアンテナケーブル接続部に取り付けて映像を映すRF出力という仕組みだったのに対し、AV仕様ファミリーコンピュータでは、この時代に一般的だったコンポジット端子(赤白黄色のピンジャック)を用いた接続方式に変更されました。また、コントローラーの形状も変更され、初代Ⅱコントローラーに搭載されていたマイク機能も搭載されていません(コントローラー操作による代用は可能)。

各機能を削ることでコストダウンを図り、価格は初代の半額程度に抑えられていますが、ディスクシステムや拡張端子に接続できる周辺機器は使用可能で、価格は半分でもファミコンとしてきちんと遊べることを保証しているのは、さすが任天堂です。

安定性が保証されない互換機に比べ、公式による後継機のため、動作の安定度は高く人気のため、現在でも中古相場が高く取引されています。

サテラビュー(1991年)

| 発売日(日本) | 1995年11月1日(店頭販売) |

| 出荷終了日 | 2000年6月30日放送終了 |

| 出荷台数 | 200万台 |

| メディア形式 | 衛星放送専用ロムカセット |

| 販売価格 | 18,000円 |

ディスクシステムで新しいことにチャレンジした任天堂が、どこもやっていないことでチャレンジしたのが「宇宙から新しいゲームが降りそそぐ」というキャッチコピーのもとに行ったのが「衛星データ放送サービス」で、その専用機器として必要だったのが「サテラビュー」です。

衛星データ放送を使い、スーパーファミコンに取り付けた受信機を用いて利用するもので、サテラビュー専用のゲームやラジオ番組、月刊誌などが配信されました。利用するための費用は必要なく、本体を購入することで無制限に利用することができました。

ゲームソフトの配信なども視野には入っていたようですが、前例のない分野であり、技術的な問題もあり実現はしませんでした。

またサービス開始直後からの雲行きは怪しく、普及台数も伸びませんでした。ゲーム会社の撤退などもあり、2000年にサービスを終了しました。

バーチャルボーイ(1995年)

| 発売日(日本) | 1995年7月21日 |

| 出荷終了日 | 不明 |

| 出荷台数 | 77万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 15,000円 |

任天堂初のテーブルトップ型ゲーム機です。

他の製品と違いおもちゃのような外観ですが、赤い部分がディスプレイとなっていて、ここを覗き込むことでゲーム画面が立体的に見えるようになっています。

本体はACアダプターと乾電池による駆動が可能で、コントローラー中央の四角い部分が電池ケースになっている特殊な構造でした。ただし単三電池6本を必要としたので、コントローラーが重たいという欠点もありました。

好奇心のある人だけに売れたらいい

現代のVRゴーグルとは異なり、画面は赤と黒で表現されていました。新世代のゲーム機というよりも、新しい遊び方を提案するゲーム機であり、任天堂も販売台数は期待していませんでした。新しい娯楽に関心を持つ層をターゲットにしていました。

任天堂としては失敗したゲーム機の部類に入り、発売されたソフトはわずか19タイトルで、任天堂史上最も少ない本数しかソフトが出なかったハードです。本体が発売された1995年のみしかソフトは発売されず、事実上5ヶ月ほどの短命なゲーム機となりました。

任天堂の妥協しないものづくり

失敗したゲーム機に終わったものの、任天堂らしくハードのスペックは妥協しておらず、サウンド面ではゲームボーイとほぼ同等性能ですが、サンプリングボイスなどの音声はクリアになっており、画面解像度も後に発売されるゲームボーイアドバンスよりも上回っています。

ディスプレイの作りが面白く、ゲームボーイのような1枚の液晶画面にゲーム画像を表示しているのではなく、横長1列だけのLEDを発光させ、振動するミラーを用いることで残像の効果も応用して画面表示を行っています。

同様の仕組みを使ったものとして、「とびだせ!きゅーびっつ」という立体的にキャラクターが表示されるおもちゃが発売されているので、それを手に取ってもらうと分かりやすく、この仕組みを1995年代にゲームに取り入れたことは評価すべきです。

NINTENDO 64(1996年)

| 発売日(日本) | 1996年6月23日 |

| 出荷終了日 | 2003年9月 |

| 出荷台数 | 3,293万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 25,000円 |

ファミコンから3つ目の据え置き型ゲーム機として、スーパーファミコンの後継機として発売されたのが「NINTENDO 64」です。

他社の次世代機である「PlayStation」と「セガサターン」が1994年末に発売されており、出遅れての発売となるものの、ハードとしてのスペックは高く、この頃の流行であった3 Dポリゴンの描画においては、他社ゲーム機としても高い品質を保っていました。

後継機にも受け継がれる多機能なコントローラー

コントローラーのデザインが従来機から大幅に変更され、横長のコントローラーだったものからグリップ部を握って操作する形状になっています。

ボタン類もセレクトボタンとXYボタンがなくなり、その代わりとしてABボタンに加え4つのCボタン(上下左右の矢印が刻印されている)が追加され、中央にはアナログコントローラーである「3Dスティック」が初めて搭載されました。背面にもトリガー状のZボタンが配置されており、後のWiiやSWITCHで見られる、コントローラー1つでも持ち方で新しいゲーム体験を提供するという任天堂のこだわりが詰まっています。

またコントローラー背面には他社では見られない拡張コネクタが用意されており、振動パックやデータ保存用外部カートリッジを取り付けることが可能でした。

デザインは全世代機とかけ離れている曲線を多用したものとなり、本体色は世界共通色としてこのボディカラーが採用されました。

高性能ゆえのゲームの作りにくさが災いに

次世代機戦争で任天堂は出遅れ、他社がCD-ROMを採用する中、容量に限界のあるロムカートリッジを採用しました。本体が高性能すぎたため、サードパーティのゲーム開発が難航し、発売直後に任天堂以外のソフトが出揃わない事態も招きました。

しかし、「マリオパーティ」や「どうぶつの森」などの、後継機でもキラータイトルとなるソフトが誕生したのもこの機種からで、コントローラーポートが標準で4つ搭載されていることもあり、多人数でプレイができる小中学生を取り込むことにも成功していました。

ゲームボーイポケット(1996年)

| 発売日(日本) | 1996年7月21日 |

| 出荷終了日 | 2007年10月31日サポート終了 |

| 出荷台数 | 1,998万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 6,800円 |

初代ゲームボーイの小型軽量化を行ったモデルで、初代の約半分ほどの6,800円という価格を実現するため、バッテリーインジケーターが廃止されたり(後継モデルでは復活)、コネクターカバーをなくすなどが行われています。

当初はコスト削減と薄型化のため、通信ポートも無くす予定でしたが、開発からの猛反発がありコネクタ形状を小型化して搭載されることとなりました。

小さくなっても液晶は大きく

初代との違いは小型化と液晶画面の改善であり、同じモノクロ液晶でも視認性の向上が行われており、本体が小型化したにもかかわらず、液晶サイズは初代が2.45インチに対して、2.5インチと若干サイズが大きくなっています。

スーパーファミコンジュニア(1998年)

| 発売日(日本) | 1998年3月27日 |

| 出荷終了日 | 2003年 |

| 出荷台数 | 不明(1999年でおよそ8万台) |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 8,190円 |

スーパーファミコンの内部性能をそのままに、一部機能を削りコストダウン、デザイン変更、縮小化を行ったモデルです。

コントローラーは付属が一つのみとなり、ケーブルの長さが2mと長くなりました。コントローラー接続端子は旧モデルと同一ですが、端子間の幅が狭まった影響で、両端子に同時接続するような周辺機器は使用できません。

サテラビューに使用されていた接続端子が排除され使用不可となっていますが、その他の周辺機器は一部を除き使用可能となっています。

コストダウンのため、イジェクトボタン、RF出力、RGB出力、S端子ケーブルによる出力ができなくなっています。

スーパーファミコン終盤での販売だったため、製造された台数も少なく、現在の中古相場は高額になっています。

ゲームボーイライト(1998年)

| 発売日(日本) | 1998年4月14日 |

| 出荷終了日 | 2007年10月31日サポート終了 |

| 出荷台数 | およそ2万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 6,800円 |

任天堂が出した最後のモノクロ液晶携帯ゲーム機で、サイズはゲームボーイポケットより若干大きいくらいです。

スペックは先に発売されたゲームボーイと同一ですが、液晶画面にバックライトが搭載され、視認性が大幅に改善されました。

半年後にはゲームボーイカラーが発売されたため、国内での販売台数は少なく、海外では発売されませんでした。

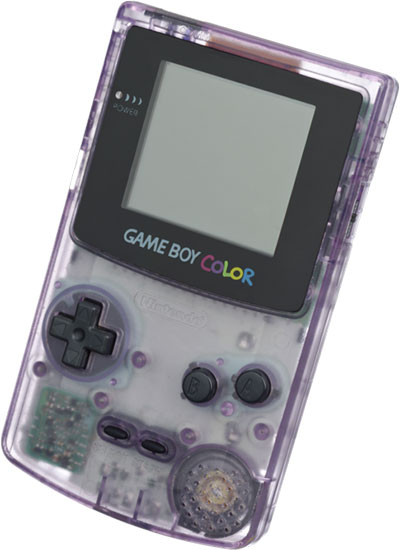

ゲームボーイカラー(1998年)

| 発売日(日本) | 1998年10月21日 |

| 出荷終了日 | 2007年10月31日サポート終了 |

| 出荷台数 | 4,912万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 8,900円 |

他社がカラー液晶の携帯ゲーム機を発売しては失敗していく中、満を持して発売したのが「ゲームボーイカラー」です。

当初からゲームボーイをカラー化する構想はあったようですが、本体サイズが大きくなることは避けられず、携帯ゲーム機としては致命的な電池持ちの悪さから製品化が見送られてきました。

技術の進歩でカラー液晶が安価になったこともあり、コストと電池持ちの問題が解消し製品化に至りました。

カラー表示なのに省電力

初代がモノクロだった液晶画面は、同じくシャープが開発したカラー液晶画面を採用することで、同時発色56色の表示が可能となり、バックライトが必要なため電気持ちが悪かった従来の液晶画面に比べ、バックライトが不要で表示可能なので、カラー表示でありながら省電力を実現しました。全体的な性能も、モノクロのゲームボーイよりも向上しています。

今までのソフトもちゃんと使える

従来のゲームボーイ用ソフトも使用することができ、モノクロ画面での表示ではなく、最大10色のカラー表示を行うことができました。

通信機能は従来通りの接続端子がありましたが、それに加え、赤外線通信も搭載されました。

液晶サイズは初代よりも小型化し2.3インチとなっています。

64DD(1999年)

| 発売日(日本) | 1999年12月11日(2000年2月24日サービス開始) |

| 出荷終了日 | 2001年2月28日サービス終了 |

| 出荷台数 | 15,000台 |

| メディア形式 | ZIPディスク |

| 販売価格 | 会費制(月2,500円もしくは3,300円) |

ファミコンのディスクシステムのように、「NINTENDO 64」に追加接続する形で使用するディスクドライブが「64DD」です。

既存のロムカセットのゲームに追加機能を提供することが大きな目的であり、他社のCD-ROM媒体では不可能な事が実現できるというコンセプトがメインでした。実現はしませんでしたが、ディスクシステムのように店頭に機器を設置し、書き換えができるようなサービスも構想としてあったようです。

本体は店頭販売されず、ゲーム業界初の月会費制サービスとして提供され、正確にはリースという形式でした。

募集人数は10万名限定で、64DDのみであれば月額2,500円、NINTENDO 64も同時購入とした場合は月額3,300円で、2年目以降は両コースとも月額1,500円という割とリーズナブルな価格設定で、NINTENDO 64も同時購入した場合に届けられる64の本体カラーがクリアブラックの限定カラーでした。

初回に届けられたのは本体の他に、8本のディスクとマウスなどの周辺機器で、合計すると7万円相当でした。

人気シリーズも容量の多い他社へ移行

64DDは磁気ディスクのため書き換えが可能で、64のロムカートリッジが当時8MBだったのに対して64MBと当時としては大容量という利点もありました。しかし他社のCD-ROM媒体を使ったゲーム機は640MBと10倍の容量があり、キラータイトルとなるはずだったドラゴンクエストやファイナルファンタジーも容量の多いPlayStationへとプラットフォームを変更してしまったのでした。

CD-ROM媒体はアクセスが遅い事を嫌い、アクセスの早いロムカートリッジにこだわるがゆえの失敗でした。

64DD失敗の原因は?

失敗した原因はこれ以外にもあり、構想は1996年から発表されていたもののソフト開発の遅れから延期が重なったり、NINTENDO 64が想定よりも普及しなかったこと、すでに任天堂の次世代機の発表が行われていたこと、会費の支払いがクレジットカードのみだったこと、店頭販売でなく通信販売専用だったことなどもあげられます。

64DDの会員制サービスはわずか1年で、総額7万円分の費用を支払うこともなく貸与物は全てプレゼントされ、サービスは終了することとなりました。

失敗ではない、意味はあった

ビジネス的には失敗となりましたが、64DDの描いた構想は後継機へと受け継がれていて、その功績は後に「メイドインワリオ」のアイディアの元になったり、Wiiでも取り入れられています。

また、データの書き換えは現代でいうハードディスク搭載ゲーム機と構想は似ており、購入したゲームに追加でコンテンツを取り入れるという仕組みも今ではスタンダードとなっています。

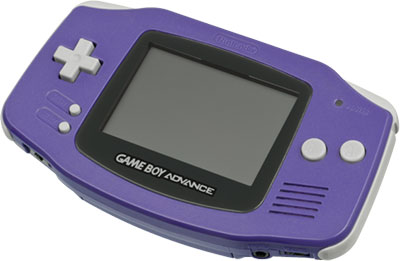

ゲームボーイアドバンス(2001年)

| 発売日(日本) | 2001年3月21日 |

| 出荷終了日 | 2012年6月サポート終了 |

| 出荷台数 | 3,500万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 9,800円 |

ゲームボーイから続いてきた携帯ゲーム機を刷新し、次世代版のゲームボーイとして発売されたのが「ゲームボーイアドバンス」です。

据え置き型のゲーム機は、時代が経過するにつれ高性能化されてきたにもかかわらず、任天堂の発売するゲームボーイシリーズは本体の小型化や液晶の視認性の向上程度に止まっていました。任天堂開発部の中でも高性能な携帯ゲーム機を開発したいという声は高まり、それから時間はかかったものの完全新型機として発売されました。

液晶画面が圧倒的進化

性能は格段に上がっており、携帯ゲーム機の一番の顔となる液晶画面は2.9インチの大きな画面が採用され、同時発色数も32,768色を同時に表示できるなど大幅なスペック向上が見られました。

頭脳部分となるCPUも、8ビットから32ビットとなり、画像の表示能力が大幅に向上しました。コントローラーも、ゲームボーイシリーズにはなかったLRボタンが初めて採用され、より多彩なゲーム操作が可能になりました。

3 Dは見送り2 D専用機に

販売価格を下げることを目標していたため、当時据え置き型ゲーム機に採用され、ある意味必須とも言えるポリゴン表示による3D表現は見送られ、2D専用ゲーム機として開発されました。

音楽に関しては従来のゲームボーイと同一の音源に加え、PCM(取り込んだ音を再生できる音源)が2つ追加され、より多彩な音楽表現ができるように向上しています。スピーカーは同じくモノラルで、イヤホンの使用でステレオ再生が可能となっています。

ゲームボーイ・シリーズとの互換性があり、ゲームボーイ、ゲームボーイカラーのソフトも使用可能です。

ニンテンドーゲームキューブ(2001年)

| 発売日(日本) | 2001年9月14日 |

| 出荷終了日 | 2007年 |

| 出荷台数 | 2,174万台 |

| メディア形式 | 独自規格8cm光ディスク |

| 販売価格 | 25,000円 |

NINTENDO 64の後継機にあたり、初めて光ディスクが採用されたのが「ニンテンドーゲームキューブ」です。

独自規格の光ディスクで理想を実現

光ディスクは直径8cmで、音楽用シングルCDと同等のサイズですが、パナソニックとの共同開発でDVDの技術をもとにした独自規格のディスクであり、直径12cmのCD-ROMの容量よりも倍以上の1.5GB容量を持っており、データ読み込みスピードも高速で、ロムカートリッジの読み込みの早さと、光ディスクの大容量という良い部分を兼ね備えつつ、光ディスクの欠点であるコピーのしやすさも、独自規格であるため海賊版対策にも長けています。

記録媒体が光ディスクに移行したことにより、ソフトにセーブデータを保存することができなくなったため、メモリーカードを用いるようになりました。

過去の失敗を教訓に開発

NINTENDO 64では高性能ゆえの開発のやりにくさ、ロムカートリッジの容量制限などがあり、普及の足かせとなっていましたが、その教訓を生かし、高い性能よりも安定した動作を行うこと、独自規格の光ディスクを用いて容量不足を解消しました。

コントローラーは64よりも形状が洗練され、操作コンセプトも大幅に刷新されており、今までメインであった十字ボタンはサブの役割となり、アナログスティックが2つ搭載されています。ボタン類も、Aボタンがメインとして大きく作られており、その周りにB・Y・Xボタンが配置され、上部側面のLRボタンはアナログ式のトリガーボタンへと進化しています。

ゲームボーイアドバンスSP(2003年)

| 発売日(日本) | 2003年2月14日 |

| 出荷終了日 | 2012年サポート終了 |

| 出荷台数 | 4,357万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 12,500円 |

ゲームボーイアドバンスの上位機種にあたり、内部性能的にはアドバンスと同一であるものの、液晶画面にフロントライトが搭載され、暗い場所における視認性が高まりました。

本体形状も大幅に変更が加えられ、折りたたみ式の形状となり、液晶保護の役割も果たしています。

任天堂の携帯ゲーム機としては、充電式バッテリーが採用されたのもこのゲーム機が最初です。

イヤホン端子は搭載されておらず、イヤホンを接続するにはACアダプターの接続端子に変換ケーブルを接続する必要があり、充電中はイヤホンの使用ができなくなっています。

アドバンスと同じく、ゲームボーイ、ゲームボーイカラーのソフトが利用可能です。

ゲームボーイプレーヤー(2003年)

| 発売日(日本) | 2003年3月21日 |

| 出荷終了日 | 不明 |

| 出荷台数 | 不明 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 5,500円 |

「ゲームボーイ」「ゲームボーイカラー」「ゲームボーイアドバンス」をテレビで遊べるようにする周辺機器で、発売当時で1,400種類以上発売されていたソフト資産を活かすことができました。

プレイヤーは単にロムカセットの差し込み口を提供するだけではなく、本体内部にはゲームボーイアドバンス相当の基盤が組み込まれており、そのおかげで、1台のゲームボーイアドバンスとして機能し、ゲームボーイアドバンスとケーブルでつなぐことにより、通信対戦を楽しんだり、ゲームボーイアドバンス本体をコントローラーとして使用することも可能でした。

任天堂が想定する遊び方として、自宅ではテレビ画面でキャラクターを育て、外出先では携帯ゲーム機で友達と対戦をするという構想を描いていたようです。

ニンテンドーDS(2004年)

| 発売日(日本) | 2004年11月21日 |

| 出荷終了日 | 2006年生産終了 |

| 出荷台数 | 1,879万台 |

| メディア形式 | DSカード、ロムカートリッジ |

| 販売価格 | 15,000円 |

任天堂がこれまでに発売してきた据え置き型のゲーム機、ゲームボーイシリーズに次ぐ新たなゲーム機として発売したのが「ニンテンドーDS」です。

一目見ただけで想像力をかき立てる2つの液晶画面、折りたたみ式の携帯性、無駄を排除したコントローラーは見た目もスマートで、これまでボタン類も多く複雑化していたコントローラー類から、改めてゲームの基本に戻すようなデザインでした。

新たなゲーム機という位置づけでしたが、ゲームボーイアドバンス専用のソフトも使用することができたのは大きなポイントです。

革新的な入力装置

コントローラーは単純化されたものの、他のゲーム機には無い入力も用意されており、下画面がタッチスクリーンであったことはゲーム業界における革命的な発明であったと言えます。

ファミコン以来のマイクも復活し、ファミコンでは音声入力のトリガーのみを認識する仕組みでしたが、DS搭載のマイクは、音声認識が可能で、言葉をゲームに認識させたり、息を吹きかけて風を起こすという使い方も提案されました。

ボタン類はゲームボーイのABボタンから、新たにXYボタンが追加され、携帯ゲーム初の4ボタンとなりました。

無線LAN機能が内蔵されており、追加オプションなしでネット接続でき、すれ違い通信を使って、他のユーザーとデータを交換する新しい試みも追加されました。

時計機能が内蔵されたことも新しい遊び方を広げており、時間経過を認識するソフトなども登場しました。

「書く」「話す」という入力方法が追加されたことにより、脳トレや塗り絵といったような、普段ゲームをやらない50代以降の層や、主婦など、年齢を問わず需要が発生したことで、ゲーム機市場空前の大ヒットとなり、需要が供給量を超えてしまいお詫びする事態にまで発展しました。

メモリーカードを採用でデメリットを解消

ゲームカートリッジはロムカートリッジから、メモリーカード式のDSカードが新たに採用され、ロムカセットが苦手としていた大量生産、コストダウン、大容量化の全てをクリアしました。

今後も携帯ゲーム機市場においては、DSの革新性を超えるものは、当分の間登場することはないでしょう。

ゲームボーイミクロ(2005年)

| 発売日(日本) | 2005年9月13日 |

| 出荷終了日 | 2012年サポート終了 |

| 出荷台数 | 242万台 |

| メディア形式 | ロムカセット |

| 販売価格 | 12,000円 |

任天堂のゲーム&ウォッチを想像させる形状に、本体の小型化と軽量化をしたのが「ゲームボーイミクロ」です。

本体内部スペックはアドバンスと同一ですが、後方互換が削られ、ゲームボーイアドバンス専用ソフトのみが使用可能になっています。

液晶画面は2.0インチに小型化されていますが、バックライトが搭載され、小さい画面ながらも視認性は向上しています。

SPでは削られてしまったヘッドホン端子が復活し、搭載されています。

独自のフェイスプレートで飾れるはずが、、、

フェイスプレートが交換可能なことも売り文句の一つであったものの、思ったほどの売り上げがなく、予定されていた100枚以上のフェイスプレートは日の目を見ることがなく、実際にリリースされたのは2枚だけで、両方とも景品用としてプレゼントされたものでした。

この本体の面白い使い方として「プレイヤン ミクロ」という周辺機器が任天堂から公式に発売され、SDメモリーカードに保存した音楽や動画を再生することができる、ポータブルプレイヤーとしても使用することが可能でした。

ニンテンドーDS Lite(2006年)

| 発売日(日本) | 2006年3月2日 |

| 出荷終了日 | 2012年6月9日 |

| 出荷台数 | 9,386万台 |

| メディア形式 | DSカード、ロムカートリッジ |

| 販売価格 | 16,800円 |

Liteという名前がついた理由は「軽い」「明るい」という意味からで、初代モデルの廉価版モデルではなく、むしろ携帯性を高め、よりコンパクトに、鮮明な画面でゲームがプレイできるようにバージョンアップされたモデルで、初代よりも価格は高くなっています。

基本使用は初代と同一です。

この頃になると発売日には深夜から行列が発生し、即日完売するというのが当たり前になり、価格を釣り上げた転売が行われたのもこの頃です。

Wii

| 発売日(日本) | 2006年11月19日 |

| 出荷終了日 | 2013年 |

| 出荷台数 | 1億163万台 |

| メディア形式 | 独自規格光ディスク |

| 販売価格 | 25,000円 |

ファミコン(1983年)でゲームを身近にし、ゲームボーイ(1989年)でゲームを携帯するブームを起こし、DS(2004年)でダブルスクリーン&タッチパネルという革新的な製品を作り続けてきた任天堂が、次の革命を起こしたのがWiiです。

スーパーファミコン以降は正直他社に対抗するような製品作りで、どちらかというと性能面が重視されていました。そのためか、思ったほどの売り上げを伸ばすことはできませんでした。

しかしWiiはそんな据え置き機のイメージをガラッと覆すゲーム機です。

ゲームの遊び方を変えた「Wiiリモコン」

今までのゴツゴツとした大きな本体とは違って、縦置きをメインとしたスマートなデザイン。そして誰もが驚いたであろうWiiリモコンと名付けられたコントローラーです。

これまでのゲームコントローラーは、ゲームの多彩な遊び方を実現するため、ボタンの数が増え、コントローラーもアナログパッドが複数搭載されるなど複雑化していました。そのせいか、ゲームに触れる世代を狭めていたのも事実です。

そんな中で採用されたのが、リモコンと名付けられ、十字キーと数個のボタンしか見当たらない縦長のコントローラーで、ストラップがついていることから、片手で握って使うことが誰にでも想像できるような製品でした。コントローラーが難解に見えてゲームを敬遠していた世代にも、Wiiリモコンであれば「自分にも操作できそう」と思わせるデザインでした。

Wiiリモコンの操作方法は右手で縦持ちしての操作、横にして従来のコントローラーのように操作する方法に加え、例えばテニスのラケットのように、リモコンそのものをゲームに登場する物体に置き換えて動かす操作方法があり、この操作こそがWiiの持ち味でした。

ゲームに触れない世代の敷居を低く

テレビCMでは身近な芸能人がWiiリモコンを振ってスポーツゲームを楽しむ姿が頻繁に流され、なかなかゲームに触れなかった中年以降の世代にも「やってみたい」という印象を与えました。

体重計を兼ねた外部周辺機器「バランスWiiボード」を用いた、「Wii Fit」が爆発的大ヒットしたこともあり、売り上げはうなぎ登りで品薄が相次ぎました。

コストダウンのため光ディスク再生機能を削除

ゲームキューブに続き光ディスクドライブを採用し、12cmの光ディスクが記録媒体として採用されました。ディスクはDVD規格がペースとなっているものの、パナソニックと共同開発した任天堂の独自規格であり、容量は一層式が4.7GB、二層式が8.51GBで、後方互換としてゲームキューブのソフトもプレイすることができ、本体上部にもゲームキューブ用コントローラー接続端子が搭載されています。

採用されているドライブはCDとDVDの読み込みが可能ですが、コストダウンのため再生機能は搭載されていません。

品薄が相次いだため転売ヤーによる大量買い占めが起こり、テレビでも報道されるほど社会問題となりました。

ニンテンドーDSi(2008年)

| 発売日(日本) | 2008年11月1日 |

| 出荷終了日 | 2017年8月修理受付終了 |

| 出荷台数 | 2,844万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 18,900円 |

現行DSのタッチスクリーン、マイク入力に加え、カメラ機能を追加したDSの派生機です。

価格はDS Liteからさらに上がっていますが、液晶画面が3.0インチから3.25インチに拡大され、縦横の寸法はミリ単位で大きくなったものの、厚さが薄くなっています。

新たに搭載されたカメラは30万画素で、スマホのように上フタの裏側とヒンジ部分中央に2つ搭載されています。

写真撮影ができるようになったこともあり、最大32GB対応のSDカードスロットが新たに搭載されました。

DSiウェアというインターネットを使ったダウンロード販売もスタートし、本体には256MBのメモリが内蔵されていたため、ネットを使ったソフトの導入が可能になりました。

ゲームボーイアドバンスのカートリッジは使用不可となり、使用できるカートリッジは「DSカード」と「DSi専用カード」のみとなっています。

ニンテンドーDSi LL

| 発売日(日本) | 2009年11月21日 |

| 出荷終了日 | 2017年8月修理受付終了 |

| 出荷台数 | 1,293万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 20,000円 |

DSiをさらに大型化したモデル。

小さくて軽いことは携帯ゲーム機としては必須要素ですが、思いがけず高齢者などにも需要があったので投入されたと考えられますが、任天堂いわく「周りの人も一緒に遊べる初めての携帯ゲーム機」というコンセプトです。

有料ソフトである「ちょっと脳を鍛える大人のDSiトレーニング」2作品と「明鏡国語楽引辞典」が内蔵されており、そう考えると、やはり高齢者を意識して作られた事は間違いないと考えられます。

液晶画面は3.25インチから4.2インチに拡大し、バッテリー容量も増加しています。

従来から付属しているタッチペンに加えて、より大きく使いやすいタッチペン(大)も付属しました。

ニンテンドー3DS(2011年)

| 発売日(日本) | 2011年2月26日 |

| 出荷終了日 | 不明 |

| 出荷台数 | 2,624万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 25,000円 |

DSの次世代型後継機として発売されたのが「ニンテンドー3DS」です。

従来のDSと互換性を持ちながら、ハード面での大幅強化が加えられています。

よりゲーム体験が楽しくなる新しい要素が追加

一番の特徴は、特殊な装置を用いることなく裸眼で3D表示が可能なことであり、上の液晶画面のみが立体表示に対応しています。

見える部分の追加要素としてはアナログパッドが新たに採用され、DSiで初搭載されたカメラは、上フタ背面が2眼の3Dカメラとなり、立体的な写真や動画が撮れるようになりました。

見えない部分の追加要素としては、モーションセンサーとジャイロセンサーが組み込まれました。本体を傾けることでゲームをプレイできる新しい要素が追加され、歩数計機能も搭載されたので、今まで以上に新しい体験ができるようになりました。

ゲームカートリッジはDSカードとDSi専用カード、3 DS専用カードが使用でき、3 DS専用カードは発売当時で2GBの容量を保証しており、かつて抱えていた容量問題は過去のものとなりました。

ニンテンドー3DS LL(2012年)

| 発売日(日本) | 2012年7月28日 |

| 出荷終了日 | 2015年 |

| 出荷台数 | 1,964万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 18,900円 |

基本性能は3 DSと同一で、画面サイズを4.88インチに拡大し、バッテリー容量も増加させたLLサイズのモデルで、SDカード挿入位置やイヤホンジャックの場所が変更されるなどし、液晶画面上部にゴムの突起がつくなど、改善されている部分もあります。

Wii U(2012年)

| 発売日(日本) | 2012年11月18日 |

| 出荷終了日 | 2017年1月31日 |

| 出荷台数 | 1,356万台 |

| メディア形式 | 独自規格光ディスク |

| 販売価格 | 31,500円(プレミアムセット) 26,250円(ベーシックセット) |

Wiiの後継機として発売されたのが「Wii U」です。

Wiiが「みんなでゲームを楽しむ」というコンセプトであったのに対して、「一人でも楽しめる」というコンセプトも盛り込んだのがWii Uで、その特徴としてカラオケのデンモクのようなディスプレイ付きコントローラーが採用されています。

このコントローラーはタッチパネル式の液晶画面で、ゲームと連動して別画面を映したり、テレビを使わずに携帯ゲームとして使う用途がありました。

つまり据え置き型ゲーム機をDSのように使える事を目指した製品でした。

ハード性能は進化しているものの、Wiiで実現されていたゲームキューブの後方互換が削除されプレイすることができなくなり、ゲームキューブ用コントローラーポートもなくなりました。

世間の注目を浴びずに失速

前モデルであるWiiは2010年頃から売上が落ち始め、他社ハードの売上の方が販売台数を上回っており、そんな中で後継機として登場したのですが、Wiiの登場時のような革新性に欠けインパクトが少なかったこと、液晶ディスプレイを搭載したことで高価格となったこと、コントローラーの印象が悪く500gと重かったこと、総合的な判断からサードパーティのソフト展開が低調であったことなどが災いし、Wiiからの買い替え動機に繋がりにくく、売上は苦戦しました。

最終的に、据え置きゲーム機としては任天堂歴代で最低の販売台数となり、任天堂で最も失敗した据え置きゲーム機となりました。

ニンテンドー2DS(2013年)

| 発売日(日本) | 2013年12月7日 |

| 出荷終了日 | 2020年9月16日 |

| 出荷台数 | 1,050万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 10,479円 |

ニンテンドー3DSと内部性能は同一に、液晶画面の3D立体表示と折りたたみ機能を排除したモデルです。

コストダウンを行うために、3DSではステレオスピーカーを搭載していますが、2DSではモノラルスピーカーとなっています。

3D表示はできなくなっていますが、背面の3Dカメラはそのまま搭載されています。

2DSは、立体表示機能を削除しただけというわけではなく、3DS専用として発売されたソフトや、一部の周辺機器が装着できないため、3DSの完全な補いはできず、あくまで互換機のような扱いとなっています。

液晶画面は2枚搭載しているように見えますが、コストダウンのため、実は1枚の液晶画面を2分割表示しただけであり、開閉機能がないのもそのためだと考えられます。

Newニンテンドー3DS(2014年)

| 発売日(日本) | 2014年10月11日 |

| 出荷終了日 | 2020年9月16日 |

| 出荷台数 | 250万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 16,800円 |

3DSの上位モデルにあたりボタン追加や性能アップが行われています。

追加されたボタンとして、従来のボタン左上に、力の加え方によって直感的な操作が可能な「Cスティック」が搭載され、LRボタンの内側にはLZ・RZボタンが追加されました。

NFCが初めて搭載され、amiboに加え電子マネーでの決済にも対応しました。

画面表示が強化

液晶画面は上画面が3.53インチから3.88インチに、下画面が3.02インチから3.33インチへと大きくなっており、3DSの特徴である裸眼での立体表示は、内側カメラが顔を認識し、顔の位置に合わせて自動調節されることで、より最適な3D表示が行われるようバージョンアップされています。

画面表示のもう一つの改善点として、明るさセンサーが取り入れられ、部屋の明るさによって液晶バックライトの自動調節が行われるようになりました。

前モデルから削除されたものとしては内蔵メモリで、保存関係はmicro SDカードへと保存するように変更されました。

性能は前モデルよりも向上しており、一部の3DSソフトでも動作や画質の向上が見込めたり、起動や終了の動作時間向上などの改善が見込めるソフトもあります。

対応しているゲームカートリッジは以前と変わらず、DS、DSi、3DSの多くのソフトが使用でき、この頃になるとインターネットによるソフトの購入も一般的になっており、バーチャルコンソールでのスーパーファミコンソフトはNew 3DSしか対応していません。

Newニンテンドー3DS LL(2014年)

| 発売日(日本) | 2014年10月11日 |

| 出荷終了日 | 2020年9月16日 |

| 出荷台数 | 1,226万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 19,740円 |

DSシリーズとしては、初めて標準サイズとLLサイズが同時発売されました。

内部スペックはNewニンテンドー3DSと同一で、液晶画面が上4.88インチ、下4.18インチに大型化されています。

この頃になると、「とびだせどうぶつの森」などもヒットしており、携帯性よりも、大きな画面で快適に楽しみたいというニーズが高まったのか、LLの方が5倍近い売上を伸ばしています。

ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ(2016年)

| 発売日(日本) | 2016年11月10日 |

| 出荷終了日 | 現在生産終了 |

| 出荷台数 | 356万台 |

| メディア形式 | 本体ソフト内蔵 |

| 販売価格 | 6,458円 |

ファミコンの本体サイズを60%に縮小し、往年の人気タイトル30作品を内蔵したゲーム機です。

遊べるのは本体内蔵のソフトのみで、ROMカセットを差し込んだり、メモリーカードでのゲーム追加はできません。

本体は1983年当時のデザインですが、仕様は現代風にアレンジされており、電源はUSB接続、映像出力はHDMIとなっています。

Ⅱコントローラーのマイク機能は削除されています。

当時のファミコンには無い機能として、好きな時にゲームのセーブが可能で、巻き戻してやり直せる便利機能も搭載しています。

この本体の他にも、デザインとソフト内容を変更した海外版の「Nintendo Classic Mini」、週刊少年ジャンプの創刊50周年を記念し、連載作品が原作となっているゲームを20作品収録し、本体色が金色の「週刊少年ジャンプ50周年記念バージョン」も販売されました

販売直後、本体は品薄となり売り切れが続出。この商品のヒットにより、クラシックゲーム機やパソコンなどを縮小し販売するブームが起こりました。

Nintendo Switch(2017年)

| 発売日(日本) | 2017年3月3日 |

| 出荷終了日 | – |

| 出荷台数 | 1億5,086万台(2024年時点) |

| メディア形式 | ゲームカード |

| 販売価格 | 32,378円 |

据え置き型ゲーム機の分野では失敗と成功を繰り返している中、ゲームボーイやDSなどの携帯ゲーム機分野では大成功を収めていた任天堂は、スマートフォンが普及している時代の流れからも、据え置き型ゲーム機よりも、携帯ゲーム機の優位性を感じ始めていました。

そこで開発されたのが「携帯ゲーム機の優位性」を持った「据え置き型ゲーム機」という全く新しいゲーム機で、前回失敗したWii Uの後継機でもなく、大成功したDSの後継機でもない、新たな柱として登場したのが「Nintendo Switch」です。

任天堂の全てを詰め込んだ集大成

発売前のプレゼンで「任天堂の歴代のゲーム機の特徴を受け継いだ集大成」と発表されたその通り、ファミコンの直感的に手になじむコントローラー、ゲームボーイのどこでも遊べる携帯性、DSで革新的だったタッチスクリーン、Wiiの動かして直感的に遊べるコントローラー、Wii Uの据え置きでも携帯機としても遊べるという利点を兼ね備えたゲーム機です。

ソフト媒体は光ディスクから再びカートリッジ式へと変更されました。「ゲームカード」と呼ばれるカートリッジは、セーブデータの書き込みができずSWITCH本体で保存する仕組みになっています。

新型コロナウイルスの影響で入手困難に

2020年に新型コロナウイルスが日本に初上陸し、4月には緊急事態宣言が発令されました。外出自粛要請が行われ、おうち時間が増加したこと、ちょうどその頃3月に「あつまれどうぶつの森」が発売され、わずか3日間で188万本を売り上げるほどで、転売ヤーによる買い占めの影響もあり、Switchは品薄状態となり、フリマサイトでは定価以上の販売価格での出品が相次ぎ、もはや定価では購入できる状態ではなくなりました。

以降も、新型コロナウイルスの影響で、半導体の部品工場が閉鎖され、その影響で供給数は減少しました。今でこそ店頭や通販サイトでも、在庫があり定価で購入できるようになりましたが、長い期間まともに入手できない状況が続きました。

最強の後方互換機

任天堂のゲーム機としては珍しく、後方互換が採用されていません。そのため、Nintendo Switchのゲームカードしかプレイできません。

ただし、有料の会員制サービスである「Nintendo Switch Online」が用意されており、会員になることでファミリーコンピュータ、スーパーファミコン、ゲームボーイ、NINTENDO 64、ゲームボーイアドバンス、メガドライブのソフトを追加料金なしで楽しむことができ、DSソフトは対応していないものの、ある意味で最強の後方互換を有しているゲーム機だとも言えます。

2024年7月にはファミコンを抜き、据え置き型ゲーム機として、任天堂で最も長く販売されているゲーム機となっています。

Newニンテンドー2DS LL(2017年)

| 発売日(日本) | 2017年7月13日 |

| 出荷終了日 | 2020年9月16日 |

| 出荷台数 | 480万台 |

| メディア形式 | DSカード |

| 販売価格 | 16,178円 |

ニンテンドー2DSの上位モデルで、Newニンテンドー3DS LLをベースに内部性能は同一に、3D機能の削除と軽量化が行われた廉価版モデルです。

新型であるNew 3DSをモデルとしているため、各種コントローラーが備わり、2DSでは周辺機器が接続できずプレイできなかったソフトにも対応しています。

ただしコストカットのため搭載されていない機能も存在し、交換可能であったバッテリーは内臓となり、ユーザーによる交換ができないようになり、画面の明るさの自動調節機能も廃止されています。

ただし改善された部分もあり、New 3DSではバッテリー下部に挿入する必要があったmicro SDカードが、カードスロット横へと変更され扱いやすくなりました。

2DSでは1枚の液晶画面を擬似的に2枚に見せていたため、開閉機能が削られていましたが、New 2DS LLでは2枚の液晶画面が用いられており、開閉ができるようになっています。

この機種をもって、ゲームボーイから続き、DSシリーズへと受け継がれてきた携帯ゲーム機は最後となりました。

ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン(2017年)

| 発売日(日本) | 2017年10月5日 |

| 出荷終了日 | 製造終了 |

| 出荷台数 | 528万台 |

| メディア形式 | 本体ソフト内蔵 |

| 販売価格 | 8,618円 |

ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータに続き、クラシックシリーズの第2弾として発売されたのがスーパーファミコンのミニ版です。

本体には21種類のスーパーファミコン用ソフトが内蔵され、ファミコンミニでは既存のソフトのみが収録されたのと違い、当時、スーパーファミコン用に開発されながら発売に至らなかった「スターフォックス2」も収録されています。

またスーパーファミコンのグラフィック性能を拡張する、スーパーFXチップ搭載ロムカセットだったため、バーチャルコンソールでの移植が難しかった「スターフォックス」と「スーパーマリオ ヨッシーアイランド」が収録されており、スターフォックス2と合わせ、懐かしいソフト並べただけのハードではなく、このハードだからこそ収録できたソフトがあることにも注目です。

本体の大きさは小さくデザインされていますが、コントローラーは当時と同じ大きさで、ネジ穴の位置まで同一というこだわりで再現されています。

ミニファミコンと同じく、好きな場所でセーブ可能で、巻き戻してやり直すこともできます。

電源はUSB接続、映像と音声はHDMI接続となり、コントローラーの接続端子はWiiリモコンに採用されている外部拡張コネクタと同じものが使われているので、スーパーファミコンの純正コントローラーは接続できませんが、Wii専用のクラシックコントローラーは使用することができます。

Nintendo Switch Lite(2019年)

| 発売日(日本) | 2019年9月20日 |

| 出荷終了日 | – |

| 出荷台数 | 2,354万台(2024年時点) |

| メディア形式 | ゲームカード |

| 販売価格 | 21,978円 |

初代Switchのテレビでも携帯でも使用できるという柔軟性を、携帯モードのみに機能を削り、廉価版として販売したモデルです。

内部性能は内蔵バッテリーの容量とともにSwitchと同一で、液晶画面が6.2インチから5.5インチに縮小されています。

携帯機へ特化されてるとはいえ、SwitchのJoy-Conに搭載されている一部機能が削られており、モーションIRカメラ、HD振動の機能は搭載されていません。ただしJoy-Conを使用することは可能で、別途用意することで補うことが可能です。

Switchのドックは使用不可で接続することはできず、映像出力には非対応なので、USB接続の映像出力ケーブルを用いてもテレビで楽しむことはできません。

ソフトに関しては、一部対応していないソフトがあります。

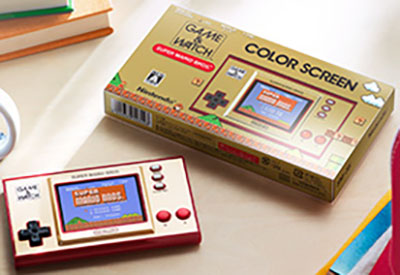

ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ(2020年)

| 発売日(日本) | 2020年11月13 |

| 出荷終了日 | 2021年3月 |

| 出荷台数 | 不明 |

| メディア形式 | 本体にゲーム内蔵 |

| 販売価格 | 5,478円 |

任天堂が1980年代に発売し、任天堂の携帯ゲーム機の原点となった「ゲーム&ウオッチ」を、現代版として復活させ、初代「スーパーマリオブラザーズ」発売から35周年を記念して限定生産されたゲーム機です。

本体はマリオのイメージカラーである、赤色がメインカラーとなっています。

本体に内蔵されているゲームは、ファミコンで発売された「スーパーマリオブラザーズ」、ディスクシステムで発売された「スーパーマリオブラザーズ2」それに加え、「ゲーム&ウオッチ」1作目「ボール」のキャラクターをマリオに変更した3作品が収録されています。

当時は、液晶セグメント表示という電卓の表示のような方式で、モノクロのゲーム画面を表示していましたが、現代版らしく2.36インチのフルカラー液晶が搭載されています。

ゲーム以外にも時計表示「マリオ時計」のモードが用意されており、特定の時刻やボタン操作を行うことで秘密イベントが起こる仕掛けも、遊び心として取り入れられています。

当時は電池駆動でしたが、リチウムイオンバッテリーが内臓されていて、USB接続で充電することが可能です。

Nintendo Switch(有機ELモデル)(2021年)

| 発売日(日本) | 2021年10月8日 |

| 出荷終了日 | – |

| 出荷台数 | 2,318万台(2024年時点) |

| メディア形式 | ゲームカード |

| 販売価格 | 37,980円 |

内部性能は初代Switchと変わらないものの、液晶画面を6.2インチから7インチに、液晶ディスプレイが有機ELディスプレイになり、明るく鮮明な画像が表示できるようになりました。

その他細かい部分での変更もあり、背面スタンドの仕様変更があり角度調節も可能に、USB端子が1つ廃止、ドックに有線LAN端子が追加、保存メモリーが32GBから64GBへ増加、スピーカーが改善されよりクリアーな再生が可能となっています。

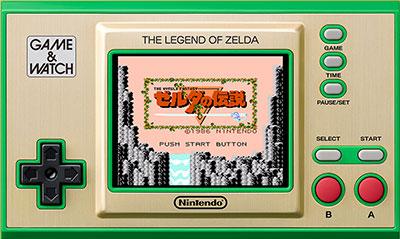

ゲーム&ウオッチ ゼルダの伝説(2021年)

| 発売日(日本) | 2021年11月12日 |

| 出荷終了日 | – |

| 出荷台数 | 不明 |

| メディア形式 | 本体にゲーム内蔵 |

| 販売価格 | 5,480円 |

ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズと同様に、「ゼルダの伝説」の35周年を記念し、ディスクシステムで発売された「ゼルダの伝説」と「リンクの冒険」、ゲームボーイで発売された「ゼルダの伝説 夢を見る島」、ゲーム&ウオッチの3作目である「バーミン」のリンクバージョンの、計4本のソフトが内蔵されたゲーム機です。

本体はリンクのイメージカラーである緑色がベースカラーです。

本体の仕様はマリオと同一で、時計機能に関しては、ゼルダの伝説をモチーフにした「ゼルダ時計」とリンクの冒険をモチーフにした「タイマー」が内蔵されており、どちらもリンクを操作して遊べるようになっています。